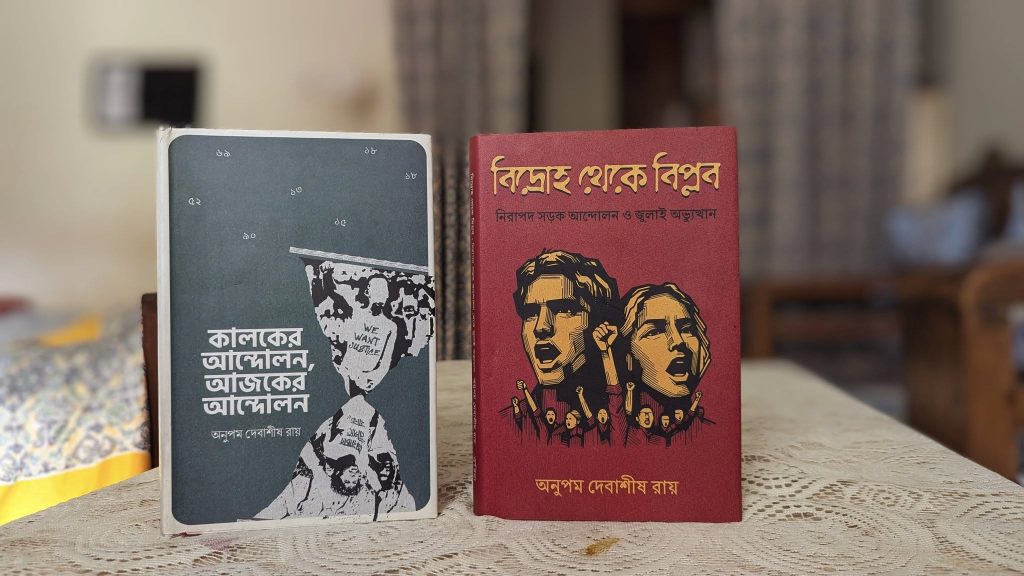

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এটি কিশোর ও তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, যা সারাদেশে আলোড়ন তোলে। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার আরেকটি রূপ, যেখানে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ‘বিদ্রোহ থেকে বিপ্লব’ বইটি এই দুটি আন্দোলনের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করেছে। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে একটি আন্দোলন সময়ের পরিক্রমায় বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবী রূপ ধারণ করতে পারে। পাশাপাশি, তিনি আন্দোলনের চরিত্র, কৌশল, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল তুলে ধরেছেন।

লেখকের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান দুটি গুরুত্বপূর্ণ এই দুই আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র উঠে এসেছে। লেখক নিজে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে মাস্টার্সের গবেষণাপত্র লিখতে থাকাকালীন জুলাই অভ্যুত্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, আন্দোলনের শুরুর দিকে তিনি কল্পনাও করেননি যে এটি এত বড় আকার ধারণ করবে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটাবে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই আন্দোলনের ভিত অনেক মজবুত ছিল এবং এটি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংগঠিত হয়েছে।

লেখক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিশেষ কিছু ঘটনা প্রবাহ—যেমন আবু সাঈদ এবং অন্যান্য ছাত্রনেতাদের মৃত্যু—জুলাই বিপ্লবের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়, ছাত্রদের মৃত্যু সবসময় আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তুলেছে। অপরদিকে, শ্রমিক বা অন্যান্য শ্রেণির মানুষ নিহত হলেও তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কারণ, সমাজ ছাত্রদের “নির্দোষ” এবং “ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক” হিসেবে দেখে। লেখকের মতে, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল আবেগনির্ভর, আর জুলাই বিপ্লব ছিল আবেগ ও স্বার্থের মিশ্রণ। এর কারণেই জুলাই বিপ্লব দমন-পীড়নের মুখেও টিকে ছিল এবং সফল হয়েছে।

বইয়ের শুরুতেই ভূমিকা অংশে লেখক জানাচ্ছেন আমাদের- ‘‘আমার গবেষণার হাইপোথিসিস হল যে মূলত কিছু ‘বিশেষ ঘটনা প্রবাহ’ জুলাই বিপ্লবের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল, এবং আন্দোলনটির গতিপথকে পরিবর্তন করেছিল। এই ‘বিশেষ ঘটনাগুলো ছিল’ আবু সাঈদ এবং অন্যন্য আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের মৃত্যু।’’ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রবল এই ছাত্র আন্দোলনটি গণঅভ্যুত্থান নামে সংজ্ঞায়িত হলেও লেখক বইতে একে ‘জুলাই বিপ্লব’ বলেছেন। যদিও বইয়ের শেষের একটি অধ্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এটি কি বিপ্লব না অভ্যুত্থান। এই ব্যাখ্যাটি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে বইটি নিষ্ঠার সাথে শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে। ভূমিকায় বলা হয়েছে- জুলাইয়ের এই ছাত্র আন্দোলন ছিলো ছয় বছর আগের নিরাপদ সড়ক আন্দলনের উদ্দীপনার একটি ধারাবাহিকতা। তিনি লিখছেন ‘‘জুলাই ২০১৮ তে যে বৃক্ষটির বীজ বপন হয়েছিল, জুলাই ২০২৪-এ এসে সেই বৃক্ষটি থেকে ফলপ্রাপ্তি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জুলাই বিপ্লবের অনেক অংশগ্রহণকারীই প্রথম সামাজিক আন্দোলনের জগতে প্রবেশ করেছিল নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।’’ কোন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এই দুটি আন্দোলন হয়েছে, সে আলাপে তিনি লিখছেন- ‘‘নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং জুলাই বিপ্লবের আরেকটি মূল সাদৃশ্য হচ্ছে দুটি আন্দোলনই বিকশিত হয়েছিল আওয়ামী সরকারের সদস্যদের অহংকারের কারণে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানের হাসি যে ভূমিকা পালন করেছিল, জুলাই বিপ্লবের সময় শেখ হাসিনার ছাত্র আন্দোলনকারীদের রাজাকারের সন্তানদের সাথে তুলনা করা সেই একই ভূমিকা পালন করেছে।’’

বইটির মূলভাব নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং জুলাই আন্দোলনকে এক ফ্রেমে এনে হাজির করা এবং একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা, যাতে করে বোঝা যায় কেন আগের আন্দোলন দ্রুত অচল হয়ে পড়েছিল, এবং পরেরটি কিভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসন উৎখাত করতে সফল হয়েছে। এই তুলনামূলক গবেষণাটি আমার কাছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ বলে মনে হয়েছে। এই বইটি আন্দোলনদুটিকে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে আমাদের সহায়ক হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে লেখক এই বই লিখতে গিয়ে সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়নের বিদ্যমান গবেষণার উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ অনুসন্ধান দিয়ে শুরু করেছেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তত্ত্ব এবং সামাজিক আন্দোলনের বিকাশে আবেগের ভূমিকা (পৃ-২৫) নিয়ে তিনি আগাগোড়া আলোকপাত করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন থেকে ২০১৫ সালে ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন হয়ে ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সাথে জুলাই আন্দোলনের যোগসূত্র পেয়েছেন। তিনি লিখছেন- ‘‘২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল এক ধরনের ধারাবাহিক ছাত্র আন্দোলনের শেষ অধ্যায়। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের মাধ্যমে। এরপর ২০১৫ সালে শিক্ষায় ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন এবং ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি ধারাবাহিক তরঙ্গ গড়ে ওঠে, যার শেষ ছিল নিরাপদ সড়ক আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনটির পরবর্তী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে আর কোনো বড় আকারের গণআন্দোলন দেখা যায়নি’’ (পৃ- ৫৬)। বইয়ে আমরা দেখি দুটি আন্দোলনের ছয় বছরের ব্যবধানে দুটি তারিখের মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল- ‘‘৫ আগস্ট, ২০১৮ সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন দমন এবং ৫ আগস্ট, ২০২৪ হাসিনার পতনের মধ্যে একটি সরল রেখা আঁকা যেতে পারে। (পৃ-৫৯)। ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন থেকে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এর প্রধান কারণ হিসেবে লেখক লিখছেন- ‘‘পরবর্তী আন্দোলনের অনেক অংশগ্রহণকারী সম্ভবত পূর্ববর্তী আন্দোলনেরও অংশ ছিলেন। যদিও এই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা উপাত্ত আপাতত নেই, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই ধারণায় কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে পারে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় যাদের ১৬-২০ বছরের মধ্যে ছিল, তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ২১-২৫ বছর বয়সে পৌঁছেছিল (পৃ-১০৯)।

জুলাই মাসে ছাত্র সংগঠকরা সরকারের পতনকে তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে কেন? প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখি- ‘‘নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থার সংস্কার কিংবা সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের কোনো আন্তরিক উদ্যোগ ছিলো না। এই আন্দোলন বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর গভীর ক্ষতগুলিকে উন্মোচন করেছিল—যার মূলে ছিলো সরকার। এই উপলব্ধি থেকেই জুলাই অভ্যুত্থানের সংগঠকরা সরকারের পতনকে তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আন্দোলন স্থগিত করা মানে শুধু আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী ও নেতাদের জন্য বিপদ ডেকে আনা নয়, বরং বাংলাদেশের স্থায়ী এবং অর্থবহ পরিবর্তনের যেকোনো প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেওয়া’’ (পৃ- ১৫২)। পরের পৃষ্ঠাতেই তিনি লিখছেন ‘‘২০১৮ সালের জুলাই-আগস্টই ছিলো ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অসমাপ্ত কাজের পরিণতি। যেখানে ২০১৮ সালের ৫ আগস্ট একটি আন্দোলনকে দমন করা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সেই আন্দোলন আবারও ফিরে এসে তার সমাপ্তি করেছে’’ (পৃ- ১৫৩)।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের আগে পিছে নির্বাচন একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করেন লেখক। তিনি লিখছেন- ‘‘২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে শুরু হয়েছিল এবং ২০১৫ সালের শিক্ষায় ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন নির্বাচন-পরবর্তী বছরে সংঘটিত হয়। একইভাবে, ২০১৮ সালে সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন এবং প্রথম কোটা সংস্কার আন্দোলন নির্বাচনের ঠিক আগের বছরে সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২৪ সালে জুলাই বিদ্রোহের ভিত্তি গড়ে ওঠে যখন সরকার ২০১৮ সালের কোটা আন্দোলনের অর্জিত সুবিধাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার একটি দুঃসাহসিক এবং ভুল পদক্ষেপ নেয়। এই সুযোগ থেকে ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন জুনে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে আকার ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই গণঅভুত্থানে রূপান্তরিত হয়’’ (পৃ- ১৫৮)। সরকার পতনের একদফা দাবি যদি ২০১৮ বা ২০১৫ সালে তোলা হতো তবে সম্ভবত একই রকম সমর্থন পাওয়া যেত না বলে মনে করেন লেখক। তিনি বলছেন ‘‘২০২৪ সালের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক কাঠামো শাসক দলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এর পাশাপাশি, শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে সরকার একটি মারাত্মক ভুল করেছিল, যা তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে, আন্দোলন এত বড় আকার ধারণ করে যে তারা সফলভাবে সরকারের পদত্যাগের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়’’ (পৃ- ১৫৮-১৫৯)।

২০১৩ থেকে ২০২৪ প্রায় একযুগের বাংলাদেশে একাধিক গণআন্দোলনের নেপথ্যের উসকানি হিসেবে লেখক তুলে এনেছেন ক্ষমতাসীনদের পরোক্ষ উসকানি। বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনগুলোতে উক্তি কিভাবে ভূমিকা রেখেছে সে প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন ‘‘২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের মূল স্ফূলিঙ্গ ছিল কাদের মোল্লার বিজয় চিহ্ন দেখানো একটি ছবি, যা তিনি মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়ার পর প্রদর্শন করেছিলেন। ২০১৫ সালের শিক্ষার উপর ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছিল তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এ.এম.এ মুহিতের একটি বিতর্কিত মন্তব্য দ্বারা। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন মতিয়া চৌধুরী আন্দোলনকারীদের রাজাকারের সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন। একইভাবে, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন শাহজাহান খানের অমানবিক মন্তব্যের কারণে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২৪ সালের জুলাই বিদ্রোহও সরকারের এক শীর্ষ নেতার বিতর্কিত মন্তব্য থেকে উদ্দীপনা পায়। তবে এবার এই মন্তব্যটি এসেছিল সরাসরি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে (পৃ- ১৬০)।

আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তির ভিত্তিতে দুটি পৃথক ধরনের আন্দোলনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যথা- স্বার্থনির্ভর আন্দোলন এবং আবেগনির্ভর আন্দোলন। লেখক বলছেন ‘‘এই দুটি প্রকারভেদের মধ্যে পার্থক্য সবসময় এত স্পষ্ট নয়। অনেক সময় একটি আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি এর চেয়েও জটিল হয়ে ওঠে। কোনো আন্দোলন স্বার্থের দাবির মাধ্যমে শুরু হতে পারে এবং পরে আবেগ দ্বারা প্রসারিত হতে পারে, অথবা আবেগের ভিত্তিতে শুরু হয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ প্রকাশিত হতে পারে’’ (পৃ- ১৬৮)। কোনো আন্দোলন সবচেয়ে সবচেয়ে কার্যকর তখনই হয়ে উঠে যখন আবেগ ও স্বার্থ উভয়েরই একটি মিশ্রণ থাকে। জুলাই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। লেখক বলছেন ‘‘আন্দোলনের প্রাথমিক দাবি ছিল কোটাব্যবস্থার সংস্কার যা একটি স্বার্থনির্ভর দাবি ছিল, আবেগনির্ভর নয় (পৃ- ১৬৯)।

জুলাই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড কে? এই আলোচিত প্রশ্নটির একটি যৌক্তিক উত্তর দিয়েছেন লেখক। তিনি বলছেন- ‘‘বহু মানুষের প্রাণহানির মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় আমরা প্রায়ই বলি, অনেক কিছুর পেছনেই “স্প্যানড্রেল” বা পরোক্ষ উপাদান থাকে—যেগুলো অনেক সময় স্থান, কাল বা পরিস্থিতির কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে যায়। এই অবদানগুলো উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা বা ঔপন্যাসিক বলেন যে, তাদের সৃষ্টিতে নায়ক বা খলনায়ক ছাড়াও আরো চরিত্র থাকে, এমনকি কখনো কখনো শহর বা সময় নিজেই একটি চরিত্র হয়ে ওঠে।একইভাবে, আমি মনে করি জুলাই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি কোনো একক ব্যক্তি নয়, বরং শহর, মুহূর্ত এবং সেই সময়ের সঞ্চিত গতিশক্তি। ঘটনাগুলো যখন একের পর এক ঘটছিল, তখন সেই মুহূর্ত নিজেই একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছিল যা আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল’’ (পৃ- ১৭১)।

বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানের অনেকেই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় বীর হিসেবে প্রশংসা করেছেন এবং এই অভ্যুত্থানকে “বর্ষার বিপ্লব” বলে অভিহিত করছেন। প্রশ্ন হলো এই অভ্যুত্থানকে কি সত্যিকার অর্থে বিপ্লব বলা যায়? লেখক লিখছেন- ‘‘বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থান একটি আংশিক বিপ্লব, যা পুরোপুরি বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও বিপ্লবী ফলাফলের ক্ষেত্রে আংশিক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি তরুণ আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে যায়নি বরং ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সুশীল সমাজের সদস্যদের কাছে যেখানে আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র দু’জন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া, শাসকগোষ্ঠীর সদস্যরা দলত্যাগ করেননি; তাদের পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী অবশ্য আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যেহেতু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকারীদের হাতে আসেনি এবং বিপ্লবী সরকারও গঠিত হয়নি, তাই এটিকে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব বলা যায় না’’ (পৃ- ১৭৮)।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান— বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। বইয়ের উপসংহার অংশে লেখক এই সমাধানে পৌঁছে্ছেন। তিনি লিখছেন- ‘‘বাংলাদেশ একটি সামাজিক আন্দোলনের দেশ। এই দেশের ইতিহাস সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণরূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন দেশের শেষ বিদ্রোহ নয় এবং জুলাই অভ্যুত্থানও শেষ বিপ্লব নয়, যদিও এটি ছিল একটি আংশিক বিপ্লব। সামনে আরও অনেক ক্ষোভ জমে উঠবে, যেগুলো নতুন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের জন্ম দেবে। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই দুটি আন্দোলন—নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং জুলাই অভ্যুত্থান—দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে’’ (পৃ- ১৮০)।

একটি প্রবল অভ্যুত্থানের রক্তস্নাত বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে লেখকের প্রত্যাশা এই যে- আর যেন কখনোই অকারণ রক্তপাত না হয় এই দেশে। তবে তার আশঙ্খাও অমূলক নয় যে এদেশে আরো আন্দোলন প্রতিবাদ হবে। তিনি লিখছেন- ‘‘যদিও আমি আশা করি জুলাই অভ্যুত্থানই হবে শেষ সামাজিক আন্দোলন যেখানে সাধারণ মানুষের অকারণ রক্তপাত ঘটেছে, আমি আরও আশা করি বাংলাদেশের নাগরিকরা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সোডা সচেতন ও তথ্যসমৃদ্ধ থাকবে। যতদিন না মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্ভব হয়, ততদিন দেশে আন্দোলন ও প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়ে যাবে’’ (পৃ- ১৮২)

বইয়ের কাঠামো ও বিষয়বস্তু: বইটি মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত—

প্রথম অংশ: নিরাপদ সড়ক আন্দোলন

আন্দোলনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট: ২০১৮ সালে বাসচাপায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকেই আন্দোলনটি জন্ম নেয়। এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে সংগঠিত অন্যতম বৃহৎ আন্দোলন ছিল।

আন্দোলনের দুর্বলতা ও দমন-পীড়ন: নেতৃত্ব কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং সরকারের কৌশলী দমন-পীড়নের কারণে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন টিকে থাকতে পারেনি।

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের প্রভাব: নিরাপদ সড়ক আন্দোলন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তবে একইসাথে সরকার এই মাধ্যম ব্যবহার করে পাল্টা প্রচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলে।

আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব: যদিও আন্দোলন সরাসরি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারেনি, তবে এটি ভবিষ্যতের গণআন্দোলনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

দ্বিতীয় অংশ: আন্দোলনকারীদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার

আন্দোলনের নেতাদের অভিজ্ঞতা

এই অংশে লেখক নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছয়জনের সাক্ষাৎকার সংকলন করেছেন। এতে আন্দোলনকারীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দমন-পীড়নের শিকার শিক্ষার্থীদের জবানবন্দি

পুলিশি নির্যাতন, গুম, মিথ্যা মামলা—এসব কৌশল কীভাবে সরকার ব্যবহার করেছিল, তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ভুল ও শিক্ষা

নেতৃত্বের অভাব এবং আন্দোলনের চাহিদার স্পষ্টতা না থাকায় এটি টেকসই হয়নি। তবে এটি ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রয়েছে।

তৃতীয় অংশ: জুলাই অভ্যুত্থান

জুলাই বিপ্লবের জন্ম ও বিকাশ

২০২৪ সালের এই আন্দোলন শুরুতে কেবল কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল, কিন্তু সরকার ও পুলিশের নির্যাতনের কারণে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গণবিপ্লবে পরিণত হয়।

জুলাই বিপ্লব বনাম নিরাপদ সড়ক আন্দোলন

নেতৃত্ব কাঠামো: জুলাই বিপ্লবের সংগঠকরা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী নেতৃত্ব কাঠামো তৈরি করেছিলেন।

দমন-পীড়নের কৌশল: নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে ছাত্রদের বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু জুলাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি।

জনসমর্থন ও রাজনৈতিক মাত্রা: নিরাপদ সড়ক আন্দোলন তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু জুলাই বিপ্লব সরাসরি সরকারবিরোধী রাজনৈতিক রূপ ধারণ করেছিল।

আন্দোলনের সফলতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

জুলাই বিপ্লব শুধু সরকারের পতনই ঘটায়নি, এটি ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বইয়ের সারবস্তু ও বিশ্লেষণ—

বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের রূপান্তর: লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল ক্ষোভের একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ, যেখানে আবেগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যদিকে, জুলাই অভ্যুত্থান ছিল একটি পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ, যা একটি কর্তৃত্ববাদী সরকারকে পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। লেখক মনে করেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল এর সংগঠনের অভাব, যেখানে জুলাই অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ছিল, যা দ্রুত নেতৃত্ব শূন্যতা পূরণ করতে পেরেছিল।

আন্দোলনের ধরণ ও কাঠামো: লেখক দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন সবসময়ই রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ছিল। ২০১৮ সালের আন্দোলনটি ছিল ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, যেখানে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সরাসরি ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব একটি সুপরিকল্পিত প্রতিরোধ ছিল, যেখানে আন্দোলনের কৌশলগত নেতৃত্ব সংগঠিত ছিল এবং নেতৃত্ব দমন করা হলেও বিকল্প নেতৃত্ব তাৎক্ষণিকভাবে উঠে আসে।

গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণ: লেখক বলছেন, “জুলাই ২০১৮-তে যে বৃক্ষটির বীজ বপন হয়েছিল, জুলাই ২০২৪-এ এসে সেই বৃক্ষটি থেকে ফলপ্রাপ্তি হয়েছে।” এর মানে হলো, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন তরুণদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করেছিল, তা পরবর্তী সময় আরও সংগঠিত হয়ে গণবিপ্লবে রূপ নেয়।

সরকারের প্রতিক্রিয়া ও দমন-পীড়ন: লেখক নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং জুলাই অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিক্রিয়া তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় সরকার সরাসরি দমন-পীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের দমিয়ে দেয়, কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের সময় একই কৌশল কাজে আসেনি। বরং, আন্দোলনকারীদের দমন করার প্রতিটি প্রচেষ্টা বিপরীত ফল বয়ে আনে এবং আন্দোলনের গতি আরও তীব্র হয়।

ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য শিক্ষা: উপসংহারে লেখক বলেছেন যে এই দুটি আন্দোলন ভবিষ্যতের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্ম কিভাবে সংগঠিত হতে পারে, নেতৃত্ব সংকট কিভাবে মোকাবিলা করা যায় এবং সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণপ্রতিরোধ কিভাবে গড়ে তোলা যায়, তা থেকে ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীরা শিক্ষা নিতে পারে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় আন্দোলনগুলো বারবার ফিরে আসবে, এবং সেগুলো পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বিকশিত হবে।

বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব: বইটি গবেষণা-ভিত্তিক আলোচনায় ঋদ্ধ, লেখক শুধু ঘটনার বর্ণনা দেননি, বরং একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন বিশ্লেষণ করেছেন। এতে আন্দোলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঘটেছে, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্যে মিল ও পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের কণ্ঠস্বর সংরক্ষণের একটি দারুণ প্রয়াস এটি, সাক্ষাৎকার ও জবানবন্দীর মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে।

বইয়ের কিছু সীমাবদ্ধতা:

জুলাই অভ্যুত্থানের বিশ্লেষণ আরও গভীর করা যেত—বিশেষ করে পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করলে পাঠক আরও বাস্তবসম্মত ধারণা পেতেন। গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন—বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রিন্ট মিডিয়ার কৌশল নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করলে ভালো হতো। পরিসংখ্যানের অভাব— গবেষণা আরও শক্তিশালী হতো যদি আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, দমন-পীড়নের মাত্রা, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত তথ্য যুক্ত করা হতো। সামাজিক শ্রেণির ভূমিকা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন— আন্দোলনগুলোতে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাত্রা নিয়ে আরও বিশদ গবেষণা প্রয়োজন ছিল। ছাপা ও বাঁধাই— বইটির ছাপার মান চমৎকার তবে বাঁধাই ও ফিনিশিং যাচ্ছেতাই। সম্ভবত বইমেলার বইয়ের কাটতি বাজার ধরতে গিয়ে প্রকাশক খুব তাড়াহুড়ো করেছিলেন। কাভার ও প্রচ্ছদ চলনসই, উপশিরোনামটি কালো হরফের বদলে সাদা রঙের হলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে বৈপরত্য তৈরি হতো। লেটারিং ও ফন্ট বিন্যাস চোখকে আরাম দেয়।

পাঠকের জন্য সুপারিশ:

যারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাদের জন্য অবশ্যপাঠ্য। এছাড়াও যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও রাজনীতির সম্পর্ক বুঝতে চান, তারা বইটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আন্দোলন ও বিপ্লবের মধ্যকার পার্থক্য ও সংযোগ বুঝতে আগ্রহীদের জন্যও বইটি অত্যন্ত সহায়ক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন:

রেটিং: ⭐⭐⭐⭐⭐ (৫/৪.৫)

“বিদ্রোহ থেকে বিপ্লব” শুধু ইতিহাস বা রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট পাঠকদের জন্য নয়, বরং একাডেমিক গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র-রাজনীতির বিশ্লেষক এবং সাধারণ পাঠকদের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বুঝতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হতে পারে। ১২৬টি তথ্যসূত্র সমৃদ্ধ এই গবেষণাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য মৌলিক সংযোজন। ১৮৮ পৃষ্ঠার এই বই প্রকাশ করেছে ঐতিহ্য প্রকাশনী, যার মূল্য ৪২০ টাকা।

বুক রিভিউকার- রাজীব নন্দী, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: rajibnandy@cu.ac.bd