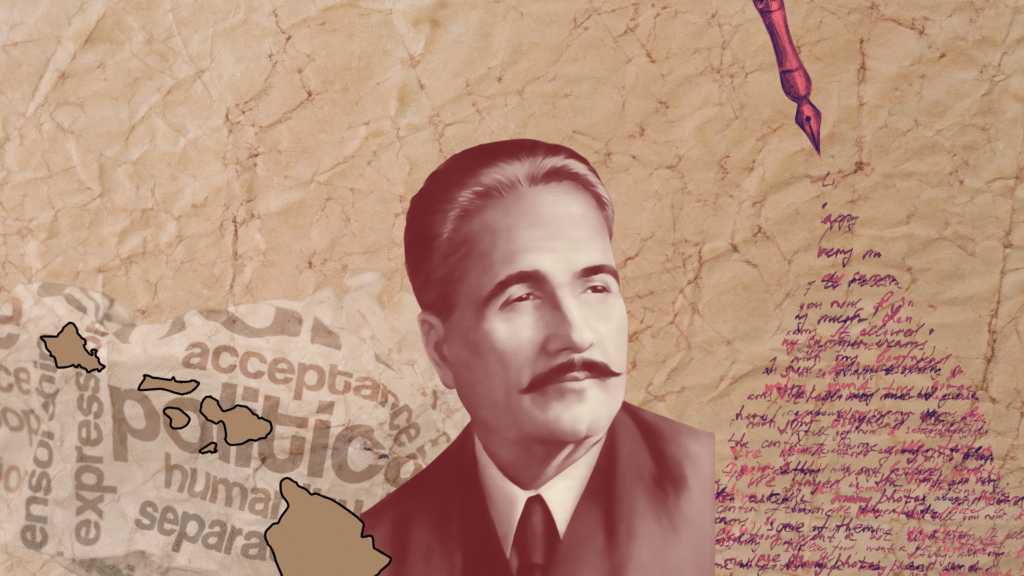

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ এক গভীর আত্মিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ ঔপনিবেশিক শক্তির নিষ্পেষণে চরম দুর্দিন এবং পরাধীনতার গ্লানি বহন করছিল । চারদিকে কেবলই হতাশা আর আত্ম-বিস্মৃতির আঁধার। এমনই এক বেদনাভারাক্রান্ত সময়ে, ১৮৭৭ সালে (গবেষকদের মতে সঠিক জন্মসাল) শিয়ালকোটে (বর্তমানে পাকিস্তান) যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, তিনি কেবল একজন কবি হবেন না; তিনি হবেন আত্মার চিকিৎসক, ইতিহাসের পথে এক হারানো জাতিকে জাগরণের মন্ত্রদাতা। তিনিই আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল।

ইকবালের পাণ্ডিত্য কেবল প্রাচ্যের ঐতিহ্যকে ধারণ করেনি; তাঁর শিক্ষা জীবন ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক বিরল সংশ্লেষণ। স্কটিশ মিশন কলেজে আধুনিক শিক্ষা লাভের পর তিনি লাহোরের সরকারি কলেজে দর্শন, ইংরেজি ও আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন । এরপর ইউরোপে গিয়ে তিনি জ্ঞানের গভীরতম পথে হাঁটেন—ইংল্যান্ডের লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন করেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯০৭ সালে জার্মানি থেকে দর্শনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন । তাঁর শিক্ষক সাইয়িদ মীর হাসান এবং ইউরোপে দর্শনের শিক্ষক টমাস আরনল্ডের প্রভাব তাঁর জীবনে প্রবল ছিল।

এই সুগভীর বৈশ্বিক জ্ঞান তাঁকে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের ত্রুটিগুলি তীক্ষ্ণভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল, যার অনিবার্য পতন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দেখতে পান বিশ্ব মুসলিমের অধঃপতন; সেই শোচনীয় অবস্থা মোকাবেলার জন্যই তিনি কাব্যকে বেছে নিলেন। ইকবাল বিশ্বাস করতেন, জগতের সমস্ত বড় কবিরাই তাঁদের কাব্যের রূপে কোনো না কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়ে যান, যা সেই কাব্যকে শাশ্বত করে তোলে। এই কারণেই তিনি শুধু দার্শনিক প্রবন্ধ না লিখে কবিতাকেই তাঁর চিন্তাধারার বাহন করলেন।

তবে তিনি উর্দুর বদলে ফার্সি ভাষায় লিখতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। ফার্সি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ইকবাল ভারতীয় আঞ্চলিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে বৃহত্তর ইসলামি সভ্যতার পরম্পরার একজন চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যার আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন মাওলানা রুমি, যাঁকে তিনি ‘পীর-ই-রুমি’ বলতেন এবং নিজেকে বলতেন ‘মুরীদ-ই-হিন্দি’। এই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটই তাঁর জাগরণ-দর্শনকে কেবল ভারতীয় সমস্যা নয়, বিশ্ব মুসলিমের আত্মিক সংকট মোকাবিলার হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরে।

আল্লামা ইকবাল যখন দেখলেন, ভারতীয় মুসলিম সমাজ নিষ্ক্রিয়তা, পরাধীনতা ও আত্ম-বিস্মৃতির গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি দর্শনকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে কর্মের দিকে ঘোরানোর জন্য ‘খুদী’ নামক এক শক্তিশালী বীজমন্ত্র উন্মোচন করলেন। এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-উপলব্ধি এবং আত্ম-জ্ঞান অর্জন করা । ‘খুদী’ কেবল অহংকার বা স্বার্থপরতা নয়, এটি হলো আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং নিজের স্বতন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস। কুরআন মাজীদের সেই সতর্কবাণীকে ইকবাল তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপন করেন, যেখানে বলা হয়েছে: “আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন” । ইকবাল দেখালেন, খুদী হলো সেই সেতু, যা মানবাত্মা ও স্রষ্টার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সুফিবাদে একটি ধারা ছিল ‘ফানাফিল্লাহ’, অর্থাৎ আত্মাকে আল্লাহর মাঝে বিলীন করে দেওয়া । কিন্তু ইকবাল এই ধারণার সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, আত্মার বিলীন হওয়া নয়, বরং আত্মাকে উন্নত করা এবং শক্তিমান করে তোলা, যাতে আল্লাহ তার মধ্যে স্থাপিত হন । তাঁর মতে, জীবনের দুর্ভোগ ও সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ইবাদত বা আত্ম-লাঞ্ছনার মাধ্যমে প্রেম অর্জন সম্ভব নয় । খুদী হলো আত্ম-সচেতনতা (শুয়ুর-ই-খুদী), আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (তদবীর-ই-খুদী) এবং সৃজনশীল শক্তিতে আরোহণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে যাত্রা। এই দর্শনটি ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের গণ্ডি থেকে বের করে এনে সামাজিক ও বৈষয়িক সমস্যার সমাধানের দিকে চালিত করে।

খুদীর চূড়ান্ত পরিণতি হলো ‘মর্দ-ই-মুমিন’ বা আদর্শ মানুষ। এই ব্যক্তি হলেন সেই ভক্ত, যার জ্ঞানের আলো প্রেম ও বিশ্বাসে জ্বলে ওঠে, যিনি সংস্কার, বিপ্লব এবং মানসিক মনোভাবের পরিবর্তন চান । অনেকেই ইকবালের এই ধারণাকে জার্মান দার্শনিক নিটশের Übermensch (অতি-মানব)-এর প্রাচ্যদেশীয় রূপান্তর বলে মনে করলেও, ইকবাল নিজেই সেই সাদৃশ্যকে উপরিতলীয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, নিটশে ধর্ম এবং প্রথাগত নৈতিকতাকে দুর্বলতার কারণ মনে করতেন; কিন্তু মর্দ-ই-মুমিন হলেন কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিফলন । তিনি ক্ষমতা, সাহস ও শক্তির উপাসক হলেও, তাঁর ক্ষমতা নৈতিক মূল্যবোধ (জামাল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইকবাল দেখিয়েছিলেন, মানবতা ভুলে যাওয়া বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের বিপরীতে, আদর্শ মানুষ বা মর্দ-ই-মুমিন তার উম্মতের জীবন ও কষ্টের প্রতি অবহেলা করেন না ।

যে জাতির ভেতরে এই আত্মিক জাগরণের প্রয়োজন ছিল, তাদের হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষোভকে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য ইকবাল কলম ধরলেন। ১৯০৯ সালে তিনি রচনা করলেন ‘শিকওয়া’ (অভিযোগ)। মুসলিম জাতির পরাধীনতা ও দুর্দশা দেখে তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রশ্ন রাখলেন । এটি ছিল এক ধরনের ‘ডায়ালজিক্যাল থিওলজি’ বা সরাসরি কথোপকথনের শৈলী, যার মাধ্যমে মুসলিম-মনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘাপটি মেরে থাকা ক্ষোভ লোকসম্মুখে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠল।

কিন্তু ইকবাল কেবল প্রশ্ন উত্থাপন করেই থেমে যাননি। সেই অভিযোগের সার্থক ব্যবচ্ছেদ ঘটল ‘জবাব-ই-শিকওয়া’ (অভিযোগের জবাব) কাব্যে। এই দ্বিতীয় অংশে এল এক ঐশী প্রত্যুত্তর, যা অকাট্য দলিল ও যুক্তির আঘাতে মুসলিমদের দুর্বলতার ভিত্তিহীন ক্ষোভকে ভেঙে দিল। জবাবটি ছিল মুসলিম জাতির প্রতি এক তীব্র ভর্ৎসনা—যে জাতি তাদের মহৎ দায়িত্ব ও আদর্শিক লক্ষ্য ভুলে গেছে, তারাই দুর্দিনের শিকার হবে। এই কাব্যদ্বয়ের কাঠামোটি ছিল ইকবালের সামগ্রিক জাগরণ দর্শনের একটি কাব্যিক রূপ: প্রথমে জাতির যন্ত্রণার প্রকাশ, এরপর সেই যন্ত্রণার কারণের সন্ধান, এবং সবশেষে কর্মের দিকে আহ্বান।

মুসাদ্দাস আঙ্গিকে রচিত এই কবিতা দুটি তার উচ্চাঙ্গের ভাষাশৈলী ও হৃদয়গ্রাহিতার কারণে বিশ্বসাহিত্যে অনন্য সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে । এটি কেবল সাহিত্য ছিল না; এটি ছিল রোগগ্রস্ত মুসলিম জাতির ডায়াগনসিস, যা সংগ্রাম ও আত্ম-মর্যাদার চেতনা জাগানোর এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গোটা পৃথিবীতে, বিশেষত নির্যাতিত মানুষের কাছে আজও সমান অর্থবহ ।

আল্লামা ইকবাল উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলিম জাতির সংকট কেবল বহিরাগত শক্তির দাসত্বে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মূলে রয়েছে নিজেদের চিন্তাধারার স্থবিরতা। তিনি পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের গভীর ত্রুটি তুলে ধরেন, যার কারণে সেই সভ্যতা তার আধ্যাত্মিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে । তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে কেবল ফলাফল-ভিত্তিক ‘অ্যালগরিদমিক ন্যায়বিচার’ বর্তমান, যেখানে হৃদয়ের করুণা বা ইহসান অনুপস্থিত। তিনি সতর্ক করে দিলেন, ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরে না এলে এই সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী।

এই স্থবিরতা ও পতনের বিপরীতে দাঁড়ানোর জন্য ইকবাল মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি পুনর্গঠনের আহ্বান জানালেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (১৯৩০)-এ , ইসলামের কাঠামোর মধ্যে ‘আন্দোলনের নীতি’ হিসেবে ইজতিহাদ (স্বাধীন যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা) প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । ইজতিহাদ হলো মুসলিম চিন্তাধারার ভেতরের সেই ইঞ্জিন, যা স্থিতিশীলতাকে এড়িয়ে প্রগতিকে স্বাগত জানায়, তবে তা ধর্মের শাশ্বত মূলনীতিগুলোকে ধরে রেখে ।

ইকবালের খুদীতত্ত্ব ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের কথা বললেও, তিনি অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপদ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন । ইজতিহাদ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা মানবিক হবে এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত থাকবে । এই পথেই মুসলিমরা আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক নৈতিকতার রাশ টেনে ধরে।

ইকবালের দার্শনিক চেতনা তাকে বাস্তব রাজনীতির কঠিন প্রান্তরে টেনে এনেছিল। ১৯০৬ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন । তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন যে, ভারতীয় জাতির ঐক্য সত্ত্বেও , মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক সত্তা অপরিহার্য। তিনি সেকুলার গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না; তাঁর মতে, গণতন্ত্র যদি ইসলামভিত্তিক হয়, তবেই সেখানে আল্লাহর আইন এবং মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তাঁর মূল আপত্তি ছিল তৎকালীন জাতীয়তাবাদের সেই ধারার প্রতি, যেখানে ধর্মীয় আদর্শকে বর্জন করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামের নৈতিক আদর্শটি তার সামাজিক কাঠামোর (Polity) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; এর একটিকে প্রত্যাখ্যান করলে অন্যটিও বিলীন হয়ে যাবে । মুসলিমরা যেহেতু ভারতে সংখ্যালঘু, তাই তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই আদর্শিক কাঠামো বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে আল্লামা ইকবাল সভাপতির ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভারতের মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের সর্বাধিক সংকট-সন্ধিক্ষণে এই ভাষণ ছিল এক নতুন দিগন্তের সূচনা। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে একত্রিত করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি একক, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের ‘চূড়ান্ত নিয়তি’।

এই দাবি কেবল ভূখণ্ডগত ছিল না, এটি ছিল ইকবালের খুদী দর্শনের রাজনৈতিক সম্প্রসারণ—একটি ‘বাস্তব সমষ্টি-সত্তা’ (Real Collective Ego) অর্জনের আহ্বান। তিনি ইসলামের ভিত্তিতে জাতীয়তার কথা বললেন, যেখানে আদর্শিক মুসলিম জাতি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। এর মাধ্যমে তিনি প্রচলিত জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে ইসলামের সমন্বয় ঘটালেন, যা ভারতীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত করে।

স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তাবনা দেওয়ার পর বুঝেছিলেন, এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন। তাঁর শেষ জীবনে (১৯৩৬-৩৭) তিনি মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে গুরুত্বপূর্ণ পত্রালাপ শুরু করেন। এই পত্রালাপে তিনি জিন্নাহকে মুসলিম লীগের হাত শক্ত করতে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমদের উপর মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করেন । তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জিন্নাহই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

ইকবাল জিন্নাহকে কেবল রাজনৈতিক কৌশলই দেননি, তিনি এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের একটি কঠিন অর্থনৈতিক যুক্তিও তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি বোঝান যে, মুসলিম গণমানুষের দারিদ্র্য একটি গভীর সমস্যা, যা কেবল একটি মুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই দূর করা সম্ভব, যেখানে ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে । এভাবে ইকবাল দার্শনিক স্বপ্নদ্রষ্টা থেকে রাজনৈতিক স্থপতিতে রূপান্তরিত হন।

যদিও ইকবাল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি, তাঁর এলাহাবাদ প্রস্তাবই পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে। তাঁর দর্শন, যা ‘খুদী’র মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিল, তা রাজনৈতিকভাবে এক জাতির ‘সামষ্টিক আত্ম’-এর জন্ম দিতে সহায়তা করে। আল্লামা ইকবালের দার্শনিকতা ও কবিত্ব তাই কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ইতিহাসের অংশ নয়; তা রবীন্দ্রনাথের মতোই এই উপমহাদেশের মানুষের কাছে চিরন্তন প্রাসঙ্গিক।

তিনি বস্তুবাদী পশ্চিমের ত্রুটিগুলি তুলে ধরে এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তার পথ দেখিয়ে বিশ্ব মুসলিম রেনেসাঁর প্রতীক হয়ে আছেন। তিনি কেবল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা নন, তিনি সেই মহাকবি, যিনি আত্মবিস্মৃত একটি জাতির আত্মার পুনর্জাগরণের জন্য তাঁর দরদী নান্দনিক ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে গেছেন।

সাজিদ সামী চৌধুরী।লেখক,সম্পাদক, দ্য কমন রান।শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি।