ফরহাদ মজহার সম্প্রতি এক বক্তব্যে বলেছেন, “ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় না, বরং লুটেরা শ্রেণি উঠে আসে। গণতন্ত্র আসে তখনই, যখন কমিউনিটি সচেতন ও সংগঠিত হয়।” এই বক্তব্য শুনে অনেকেরই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলার ইচ্ছে হতে পারে। বিশেষ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায়, যেখানে নির্বাচনের ওপর আস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে, এবং রাজনীতি প্রায় একদলীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বক্তব্য কি আমাদের সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে? না কি সেটা পাশ কাটিয়ে এক ধরনের পপুলিস্ট ও অবাস্তব ধারণা ছড়িয়ে দেয়?

ফরহাদ মজহার এখানে “কমিউনিটি” বা জনগোষ্ঠীর কথা বলছেন। সেটাকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরছেন। কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রে অংশগ্রহণের কাঠামো কী হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। গণতন্ত্র মানে শুধু লোকাল কমিউনিটির ঐক্য না, বরং কমিউনিটির মতামতকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্তে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা। এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয় নির্বাচন, আইন, এবং প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। কমিউনিটি যদি সংগঠিত হয় কিন্তু সে সংগঠন যদি ব্যালটের মাধ্যমে জাতীয় সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তা হবে কেবল প্রতীকী শক্তি। এই ধরনের শক্তি রাজনীতির নীতিনির্ধারণে হয়তো তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

কমিউনিটি শক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গণতন্ত্র হলো সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে কমিউনিটির মতামত শুধু অলঙ্কার নয়, আইন হয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে। আমি মানছি, নির্বাচন গণতন্ত্রের সব না, কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তি নির্বাচন। আপনি যদি জনগণের শক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপ দিতে চান, তাহলে আপনাকে এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে যেখানে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয়। এইখানে ফরহাদ মজহারের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর বলেই আমার মনে হয়। কারণ তিনি তাঁর বক্তব্যে জনগণের সচেতনতা ও সংগঠনকে সর্বশক্তিরূপে দেখিয়ে ভোটকে কার্যত বাতিল করছেন।

ইতিহাসে আমরা দেখি গণতন্ত্র কখনো হুট করে আসে না। এটা ধাপে ধাপে আসে। এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই ভোটের মাধ্যমেই আসে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার কথাই ধরি। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তাঁর দল ANC বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সংগ্রামের রাজনৈতিক বাস্তবায়ন ঘটেছে ১৯৯৪ সালে। এই সময় প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা কালো সবাই ভোট দিতে পেরেছিল। আবার চিলিতে পিনোশে দীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরশাসন চালিয়েছেন। কিন্তু তাকে সরিয়ে দেয় সাধারণ মানুষ—১৯৮৮ সালের গণভোটের মাধ্যমে। এমনকি ভারতেও, ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার ছিল। পরে ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়েছে সাধারণ মানুষ। তা ঘটেছে নির্বাচনের মাধ্যমেই। এইসব দেশে কমিউনিটি ছিল, প্রতিবাদ ছিল, সচেতনতা ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে ব্যালটের মাধ্যমে।

আবার ভেবে দেখুন, জনগণ যদি সংগঠিত হয়, যেমনটা বাংলাদেশে ঘটেছে, জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসনকে সরিয়ে—তাদের কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত না? আমার মনে হয় এই সংগঠিত জনগোষ্ঠীই তো সবচেয়ে ভালোভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন তারা। তারা প্রার্থী দিতে পারেন, দুর্নীতিবাজদের পরাজিত করতে পারেন। সেই প্রেক্ষিত থেকে বলাই যায় ফরহাদ মজহারের চিন্তায় কমিউনিটি যেন একটি বিচ্ছিন্ন স্বশাসিত দ্বীপ, যেখানে জাতীয় রাজনীতি যাবে না—এটা গভীরভাবে অগণতান্ত্রিক।

আসলে, নির্বাচন, কমিউনিটি এবং গণতন্ত্র এই তিনটি ধারণা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। আপনি যদি বলেন, কমিউনিটি শক্তিশালী হোক, তাহলে আপনি বলতে বাধ্য হবেন, সেই কমিউনিটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ুক। আর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়বে নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। এই যুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে যে কেউ শুধু বলবে, “ভোট দিয়ে কিছু হয় না” তিনি আসলে জনগণের সেই অংশগ্রহণের অধিকারকেই অস্বীকার করছে, যার পক্ষে তিনি কথা বলছেন।

আলেক্সিস ডি টকভিল তাঁর Democracy in America বইয়ে লিখেছেন, “স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যাস ও চর্চাই মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার বোধ তৈরি করে, কিন্তু সে বোধ তখনই বাস্তবে কাজ করে যখন তা জাতীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রতিফলিত হয়।” অর্থাৎ কমিউনিটির রাজনৈতিক চেতনা থাকলেই গণতন্ত্র আসবে না, সেটা চাইলে চাই নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা। একি রকম ভাবে, রবার্ট ডাল Polyarchy তে বলেন, গণতন্ত্র কেবলমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন সকল নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহণ উন্মুক্ত থাকে এবং নীতিনির্ধারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের মতো দেশে এই দুটোই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাধান কি এই প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া? নাকি এই কাঠামোকে গণমুখী ও জবাবদিহিমূলক করার লড়াই চালিয়ে যাওয়া?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভোট নিয়ে হতাশা যথার্থ। কিন্তু সেই হতাশা যদি আমাদের ভোটের ধারণাকেই ত্যাগ করতে বাধ্য করে, তবে সেটি দুর্নীতিবাজদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা। তারা চায় মানুষ ভোট না দিক। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না। তারা চায় জনগণ বলুক—ভোটে কিছু হয় না—তাহলে তাদের জন্য আর কোনো জবাবদিহির দরকার থাকে না। ফরহাদ মজহারের বক্তৃতা এই সুবিধাবাদীদের কাছে একটি আদর্শ ভাষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের দীনতা আছে, কিন্তু তার রক্ষার কোনো কৌশল নেই নির্বাচন ছাড়া।

কমিউনিটি, গণতন্ত্র ও নির্বাচন এই তিনটি শক্তিকে একসাথে ভাবতে হবে। ভোট মানেই গণতন্ত্র না আমি মানি। কিন্তু ভোট ছাড়া গণতন্ত্র থাকে না। একটা সচেতন, সংগঠিত কমিউনিটি তার রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তখনই, যখন সে ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়। পরে এই সিদ্ধান্তই নীতি তৈরি করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমি মানি গণতন্ত্রের সংকট রয়েছে কিন্তু তার সমাধান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই সম্ভব। বাইরে থেকে নয়, ভিতরে ঢুকে, চাপ তৈরি করে, জবাবদিহি দাবি করে। তাই আমি মনে করি ফরহাদ মজহারের এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। কেননা এই বক্তব্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের রাস্তাকে আরও কঠিন করে দেয়। এক অর্থে তা এই দেশের গণতন্ত্রের দীর্ঘ সংগ্রামকে অস্বীকার করে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এই সংকটে আমাদের দরকার কঠিন প্রশ্ন করা। কিন্তু তার উত্তর হতে হবে অংশগ্রহণমূলক। আমাদের ভাবনায় প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যতপন্থী হতে হবে। মানুষকে ভোটের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া, ক্ষমতাকে মানুষের কাছে ফেরানোর আর কোনো রাস্তা নেই। অন্তত আমার জানা নেই। আমি বিশ্বাস করি, যে রাজনীতি জনগণের নামে কথা বলে, অথচ জনগণকে সিদ্ধান্তের বাইরে রাখে, সেটি গণতন্ত্র না—সেটি কর্তৃত্বের আরেক রূপ। কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার যে কোন রূপকে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে।

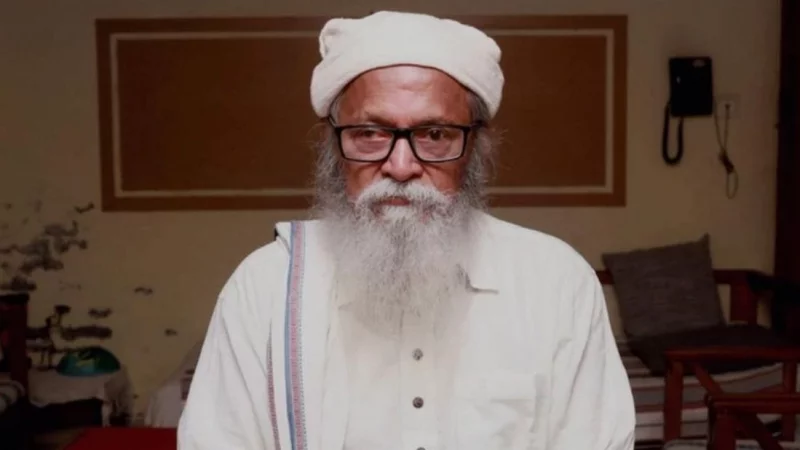

ফরহাদ মজহার সম্প্রতি শাহ আলী মাজারে ‘জুলাই কমিউনিটি অ্যালায়েন্স, মিরপুর’ আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন “গণতন্ত্র কায়েম হয় যখন আমরা বুঝবো কমিউনিটি সবচেয়ে শক্তিশালী, কমিউনিটিতেই ক্ষমতা থাকতে হবে… কমিউনিটি যখন দাঁড়িয়ে যায়, এলাকা যখন দাঁড়িয়ে যায়, তখনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উম্মেষ ঘটে।” তিনি আরও বলেন “গণতন্ত্র ভোট দিয়ে হয় না, ভোটে লুটেরা মাফিয়া শ্রেণি ক্ষমতায় আসে।” তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

ফরহাদ মজহার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা প্রবন্ধ লিখি। পরে দেখলাম ফরহাদ মজহার তাঁর বক্তব্য নিয়ে জনপরিসরে যে সমালোচনা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে তিনি তার ফেসবুক আইডি থেকে একটা পোস্ট করেছেন। যারা সমালোচনা করেছেন তাদের জবাব দিয়েছেন। ফরহাদ মজহার একজন বুদ্ধিজীবী। আমাদের সমাজে তাঁর চিন্তার প্রভাব রয়েছে। আর সেই কারণেই আমি মনে করি শুধু সমালোচনার খাতিরে নয় বরং বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবেই এঞ্জেজ হওয়া দরকার। সেই ভাবনা থেকে ফরহাদ মজহারের পোস্ট নিয়ে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এখানে আমি তার ফেসবুক পোস্টকে অ্যানালিটিকাল ভাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

ফরহাদ মজহার এর বক্তব্যের যে রেফেরেন্স দিয়ে আমি আমার লেখা শুরু করেছি সেই বক্তব্যকে আমাদের গভীর ভাবে দেখতে হবে। তার বক্তব্যে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এমন এক পপুলিস্ট ও আংশিক-সত্য ধারণার অবতারণা করেছেন যা গণতন্ত্রের মূল কাঠামো, সংগ্রামের ধারাবাহিকতা ও জনঅংশগ্রহণের বাস্তবতাকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করে।

আসুন গভীর ভাবে ফরহাদ মজহারের টেক্সট আনালিসিস করি। প্রথমত, ফরহাদ মজহারের মূল বক্তব্যের পেছনে রয়েছে একটি আদর্শায়িত কমিউনিটি ধারণা। এই কমিউনিটি বাস্তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মতপার্থক্য, শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব এবং সাংবিধানিক জটিলতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যায়। তিনি বলেন, “গণপরিসরগুলোকে যদি আমরা শনাক্ত, উদ্ধার ও সক্রিয় করতে পারি, যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় কায়েম করতে পারি… তখনই গণতন্ত্রের শক্তি ও ইতিবাচক দিক পরিচ্ছন্ন হতে শুরু করে।” প্রশ্ন হলো—এই জনগণের ইচ্ছা কীভাবে নির্ধারিত হবে? গণপরিসরের কোন কাঠামোর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত হবে? তার বক্তব্যে যে “কমিউনিটি” উঠে আসে, সেটি যেন একধরনের নিরবিচার, ঐক্যবদ্ধ, সহমতপূর্ণ স্বশাসিত গোষ্ঠী। এই কমিউনিটির ভেতরে যেন কোন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নেই। অথচ সমাজবিজ্ঞানী Ernesto Laclau and Chantal Mouffe তাদের “Hegemony and Socialist Strategy” (1985) বইতে দেখিয়েছেন, “কমিউনিটি” কখনোই একক নয়, বরং রাজনৈতিক ইচ্ছার সংঘাতপূর্ণ ক্ষেত্র মাত্র। এই কমিউনিটির মধ্যে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শ্রেণির নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, দ্বন্দ্ব থাকে।

বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট প্রবণতা, প্রশাসনিক দলীয়করণ ও নির্বাচনের অনিয়ম বিষয়ে ফরহাদ মজহারের থিসিসের সাথে আমি একমত। কিন্তু সেই সমস্যা থেকে উপসংহারে গিয়ে যখন তিনি বললেন, “গণতন্ত্র ভোট দিয়ে হয় না,” তখন তিনি কেবল ভোটের নয়, গণতন্ত্রের মূল কাঠামোকেই প্রত্যাখ্যান করলেন।

দ্বিতীয়ত, ফরহাদ মজহার ভোট ও গণতন্ত্রকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তার লেখায়। আমি মনে করি এইটা একধরনের রাজনৈতিক জাদুবাস্তবতা। তিনি বলেন, “তারা ভোটাভুটিকেই গণতন্ত্র বলে দাবি করে। তারা চায় শেখ হাসিনার ফেলে যাওয়া ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনই থাকুক।” এখানে ফরহাদ মজহার একটি জটিল সমস্যা তুলে ধরছেন। বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট প্রবণতা, প্রশাসনিক দলীয়করণ ও নির্বাচনের অনিয়ম বিষয়ে ফরহাদ মজহারের থিসিসের সাথে আমি একমত। কিন্তু সেই সমস্যা থেকে উপসংহারে গিয়ে যখন তিনি বললেন, “গণতন্ত্র ভোট দিয়ে হয় না,” তখন তিনি কেবল ভোটের নয়, গণতন্ত্রের মূল কাঠামোকেই প্রত্যাখ্যান করলেন। আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রেই ভোট প্রহসনে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সেটাকে সংস্কার করার মধ্যেই গণতন্ত্রের সংগ্রাম সামনে এগিয়ে যায়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরে চলা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৯৪ সালের গণভোটে। ভারতেও জরুরি অবস্থার পরে ইন্দিরা গান্ধীর পতন ঘটে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে। এই উধারন দেয়ার অর্থ হল যেকোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনে আন্দোলনের শক্তিকে ভোটে মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হয় দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। তাই গণতন্ত্রে কমিউনিটির জাগরণ যেমন জরুরি যেমনি সেই জাগরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারার সক্ষমতা তৈরি করতে অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ নির্বাচন জরুরি।

তৃতীয়ত, ফরহাদ মজহার তার লেখায় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর বিরোধের কোথা বলেছেন। তিনি বলেন, “আমরা রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলছি সরকার নিয়ে না… রাষ্ট্র আর তখন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরজীবী দানব হয়ে টিকে থাকতে পারে না।” আসুন দেখি রাজনৈতিক তত্ত্বে এই আলাপের বাস্তবতা কতটুকু। যেমন ধরেন ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সহিংসতার বৈধ প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার রাখে। রাষ্ট্রের এই অধিকার বাস্তবায়ন করে সরকার। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার একটি রূপ। কাজেই প্রাথমিক ভাবে রাষ্ট্র ও সরকারকে আলাদা করা সম্ভব হলেও তাদের কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন নয়। এখানেই টুইস্ট। আর সেই কারণেই রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত করতেই হবে। আর সেই নির্বাচনের বিকল্প কী? ফরহাদ মজহার কোনো উপায় দেখান নাই। তিনি শুধু বলেন, “নতুন গঠনতন্ত্র চাই,” কিন্তু কে লিখবে? কোন প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামোয় হবে সেই প্রক্রিয়া? জনগণের মত কীভাবে আসবে? এই প্রশ্নগুলো তাঁর বয়ানে অনুপস্থিত। ফলে তাঁর বিকল্প নির্মাণের ডাক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার চেয়ে বেশি হয়ে দাড়ায় বিপ্লবী কবিতার মতো।

ফরহাদ মজহারের লেখায় সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো দিক হলো এর আক্রমণাত্মক, পপুলিস্ট ভাষা। তিনি বলেন, “এই কথা লুটেরা মাফিয়া শ্রেণীর মাস্তানদের বুকে শেলের মতো বিঁধেছে,” অথবা, “ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেবার মতো বেকুবের অভাব নাই বাংলাদেশে।” এসব বাক্য আমাদের রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে না। বরং বিরোধী অবস্থানকে অপমান ও অবজ্ঞা করে। এই ভাষা একধরনের “friend/enemy” ( বন্ধু ও শত্রু) বয়ান তৈরি করে। এই বন্ধু শত্রু বয়ান তৈরির অন্যতম কারিগর হলেন জার্মান রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ও আইনবিদ কার্ল শ্মিট ও তার পপুলিস্ট রাজনীতির। তিনি রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব, ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ (তবে বিতর্কিত) তত্ত্ব দিয়েছেন। তার সবচেয়ে আলোচিত তত্ত্বগুলোর একটি হলো “friend–enemy distinction”, যেখানে তিনি বলেন রাজনীতির মূল হচ্ছে “আমরা বনাম তারা” ধরনের বিভাজন তৈরি করা। মনে রাখতে হবে শ্মিট না…ৎ..।। সি পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁর তত্ত্বগুলো অনেক সময় কর্তৃত্ববাদকে বৈধতা দিতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বলছি না ফরহাদ মজহার কার্ল শ্মিটকে ফলো করছেন। কিন্তু ফরহাদ মজহার লেখার “friend/enemy” ( বন্ধু ও শত্রু) বয়ান ও কার্ল শ্মিট এর পপুলিস্ট রাজনীতির বয়ানের মধ্যে correlation দেখতে পাই।

বাংলাদেশের মতন দেশে এতে সমাধান নয়, বরং বিভক্তি বৃদ্ধি পায়।

ফরহাদ মজহার এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হল ‘জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী সময়’ এবং কমিউনিটি পর্যায়ের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনের চর্চা। শাহ আলী মাজারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত গণসংযোগ, সাংস্কৃতিক শক্তি ও চেতনার প্রসারের কথা বলেন, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেই অভিজ্ঞতা থেকে রাষ্ট্র কাঠামো, ভোট ব্যবস্থা ও সংবিধান বাতিলের সরলীকৃত রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করা হলে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট নয়। তবে ভোট ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। গণতন্ত্র মানে কমিউনিটির শক্তি। তবে সেই শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ছাড়া তা কেবল প্রতীকী হয়ে থাকে।

আমি মনে করি ফরহাদ মজহারের এই বক্তব্য, স্পষ্টতই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছে হয়তো। কিন্তু এই হতাশাকে যদি বিকল্প রাজনৈতিক কৌশল ও কাঠামো তৈরির প্রস্তাব ছাড়া শুধু এক ধরনের বয়ানগত শ্লোগানে রূপান্তর করা হয়, তবে তা আমাদের গণতন্ত্রের দীর্ঘ সংগ্রামকে ভবিষ্যতে আর কঠিন করে তুলবে। জনগণের ক্ষমতা ফেরানোর একমাত্র পথ হলো জনগণকে সংগঠিত করে অংশগ্রহণমূলক, ন্যায্য ও জবাবদিহিমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামের সাফল্যের মুল শর্ত হল কমিউনিটি বিনির্মাণ ও সেই কমিউনিটির মতামত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে ব্যালটের মাধ্যমেই প্রতিফলন।

তাই ফরহাদ মজহারের লেখা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় যে মজহার যদি জনগণের শক্তিকে স্বীকৃতি দেন, তবে কেন সেই জনগণের ভোটাধিকারকে অস্বীকার করবেন? আপনি যদি জনগণের সার্বভৌমত্ব চান, তবে কেন সেই সার্বভৌমত্বের প্রধান হাতিয়ার নির্বাচন বাতিল করে দেবেন? ইতিহাস, তত্ত্ব ও বাস্তবতা এককথায় বলে—গণতন্ত্রের সংকটের সমাধান গণতন্ত্রেই নিহিত, গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে নয়।

আসিফ বিন আলী, পিএইচডি গবেষক, জর্জিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়