এই মুহূর্তে বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক দল কার্যক্রম শুরু করলে, তাদের কোন ধরনের ভোটারদের লক্ষ্য করে কাজ করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?

আমি আমার উত্তর দিচ্ছি। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন করি। ধরেন, একটা রাস্তার দুই প্রান্তে দুইটা চায়ের দোকান আছে। দুইটা দোকানেই চায়ের কোয়ালিটি আর দাম সমান। এখন একজন কাস্টমার এই রাস্তার উপরে – তার একমাত্র উদ্দেশ্য চা খাওয়া, চা খেয়ে কোথায় যাবে সেটা নিয়ে সে চিন্তিত না। সে কোন দোকানে যাবে?

যে দোকানটা তার সবচাইতে কাছে, সে সেই দোকানটাতে যাবে। এটা চায়ের দোকানদাররা জানে। দোকানদার চেষ্টা করবে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে রাস্তার ভেতরে দোকান নিয়ে যেতে। এতে করে ওই রাস্তার ওপরে যে কাস্টমার আছে, তার সাথে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করবে দোকানদার। অন্য দোকানদারও একই চেষ্টা করবে। এভাবে দুই দোকানদার আগাতে থাকলে দেখা যাবে তারা আসলে রাস্তার মাঝে পাশাপাশি দোকান দিয়ে বসছে। এই অবস্থায় বাম দিকের দোকানদার তার বাম দিকের সব কাস্টমার পাবে, আর ডান দিকের দোকানদার পাবে ডান পাশের সব কাস্টমার।

এই একই ধারণা রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও খাটতে পারে। চায়ের কাস্টমার যেরকম সবচাইতে কাছের চা দোকানটাকে বেছে নেন উপরের উদাহরণে, ভোটারও তেমন করে যে দল তার অবস্থানের সবচাইতে কাছাকাছি তাকে বেছে নেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেটা দেখতে কেমন হতে পারে?

রাজনীতিতে একজন ভোটার কোন দলের কতো কাছে, এটা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা মাপেন একটা পলিসি স্পেসে। ধরেন ট্যাক্স কতো হবে সেই নিয়ে কোন দলের অবস্থান কী, আর ভোটারের অবস্থান কী – সেটা দিয়ে তারা একটা দলের সাথে ভোটারের দূরত্ব মাপেন। এই পলিসি স্পেসে বামপন্থী, ডানপন্থী, মধ্যপন্থী অবস্থান থাকতে পারে।

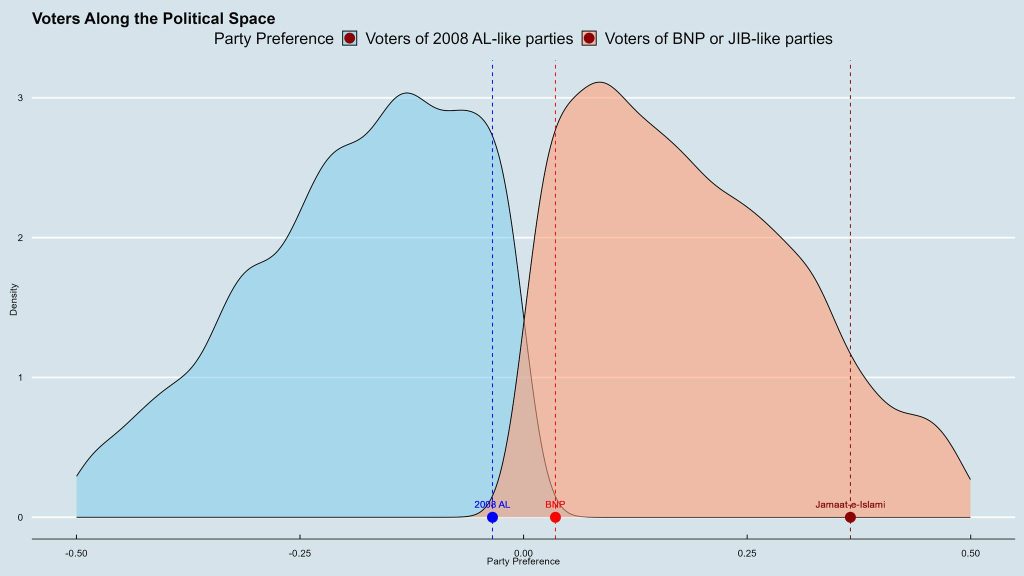

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পলিসির হিসাবে বাম আর ডান বলতে কী বোঝায়, এটা অনেকসময় পরিষ্কার না আমার কাছে। ধরেন আপনি যদি আগের নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির ইশতেহার নেন, দুই দল একই ধরনের কথা বলে – দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি দূরীকরণ, তরুণদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর অবকাঠামোর উন্নয়ন, পুলিশ আর প্রশাসনকে জনবান্ধব হিসাবে তৈরি করা, মানবাধিকার রক্ষা – ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমি আমার এই লেখায় কোনো একটা নির্দিষ্ট পলিসি স্পেসের কথা বলছি না। বরং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সামনের নির্বাচনে ভোটারদের ২০০৮ এর আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি এবং জামায়াতের স্পেসে ফেলে দেখার চেষ্টা করছি।

২০০৮ এর আওয়ামী লীগ নেয়ার কারণ, ২০১৩ এর পরে আওয়ামী লীগের ইলেক্টোরাল অটোক্রেসির আমল শুরু হয়। এই সময়ে ডিক্টেটরশিপ টিকায়ে রাখার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অনেক দাবি মেনে নেয়, তাদের সাথে সমঝোতা করে, এবং তাদের ২০০৮ এর নির্বাচনের আগের যে চেহারা সেখান থেকে অনেক সরে আসে। ২০০৮ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোট ভোটের ৪৮ শতাংশ জেতে, ২০০১ এর নির্বাচনে ৪০ শতাংশ। আমি ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশের মোট ভোটারের ৪০ শতাংশ এমন ভোটার আছেন যাদের নানা বিষয়ে অবস্থানের সবচাইতে কাছের দল ২০০৮ এর আওয়ামী লীগ।

২০০৮ এর নির্বাচনে বিএনপি ৩২.৫ শতাংশ ভোট জেতে, এবং ২০০১ এ প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট জেতে। আমি আলাপের সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশের মোট ভোটারের ৪০ শতাংশ এমন ভোটার আছেন যাদের নানা বিষয়ে অবস্থানের সবচাইতে কাছের দল বিএনপি।

২০০১ এ জামায়াতের ভোট ছিলো মোট ভোটের ৪.২৮ শতাংশ – ৩১ আসনে, ২০০৮ এ তাদের ভোট ছিলো মোট ভোটের ৪.৭ শতাংশ – ৩৯ আসনে। বিএনপি এই দুই নির্বাচনে জামায়াতের সাথে জোট বাঁধে, অর্থাৎ, জামায়াতের আসনে বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। আমি আলাপের সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশে ১০ শতাংশ এমন ভোটার আছেন যাদের সবচাইতে কাছের দল জামায়াত।

আমি আমার বিশ্লেষণের জন্য আরো কিছু অনুমান করে নিচ্ছিঃ ১) আমি ধরে নিচ্ছি সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে। ভোটাররা কোনো ধরনের ভয়, প্রলোভন, টাকাপয়সা, বা সুবিধার প্রভাব ছাড়াই ভোট দিচ্ছে। ২) ধরে নিচ্ছি, কোনো দলের কর্মীরা ভোটকেন্দ্র দখল করছে না, এবং প্রশাসন কোনো দলকে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে না, বা কোনো দলের প্রতি হওয়া অন্যায়কে দেখেও না দেখার ভান করছে না। ৩) আরো ধরে নিচ্ছি সবাই ভোট দিচ্ছে – ২০০৮ এর আওয়ামী লীগের ভোটাররাও ভোট দিচ্ছে, নতুন ভোটাররাও ভোট দিচ্ছে, যারা বামপন্থী সশস্ত্র বিপ্লব করতে চান, এবং যারা খিলাফতের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব করতে চান – তারা সবাই ভোটের দিন অস্ত্র ফেলে ভোট দিতে আসছেন। ৪) আমি ধরে নিচ্ছি আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না।

আমার উপরের অনুমানগুলোর অনেকগুলোই হয়তো বাস্তবে টিকবে না। আমি সেটা নিয়ে পরে কখনো কথা বলবো।

যদি শুধু বিএনপি এবং জামায়াত এই দৃশ্যে থাকে, তাহলে বিএনপির কোথায় অবস্থান নেয়া উচিত? বিএনপি আসলে যেখানে আছে, সেখানে থাকলেও তাদের কোনো ক্ষতি নাই। বিএনপির বামদিকে যারা আছে তাদের ভোট দেয়ার মতো কেউ নাই। তারা যদি ভোট দেয় তাহলে বিএনপিকে দিবে, কারণ জামায়াত তাদের থেকে অনেক দূরে। আবার বিএনপির ডানে বিএনপির যে ভোটাররা বিএনপির কাছের, তাদের ভোটও বিএনপি পাবে। এই দৃশ্যে আসলে, বিএনপি যদি জামায়াতের খুব কাছে গিয়ে একটু বামে থাকে, তাহলেও তার বামদিকের সব ভোট তার পাওয়ার কথা।

সবশেষ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। আওয়ামী লীগ অংশ নিলেও ২০০৮ আওয়ামী লীগের অবস্থানের কাছাকাছি ভোটারদের একটা অংশ ২০১৩-২০২৪ এর আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এবং বিশেষ করে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে তাদের কার্যক্রমের জন্য তাদেরকে আর ভোট দিবে না। এদের একটা বিকল্প লাগবে। সেখানে ক্রেডিবল সিগন্যাল দেয়ার মাধ্যমে ভোটারদের একটা অংশ নিজের দিকে নিতে পারে নতুন দলটি।

জামায়াত কী করবে? জামায়াতের দরকার বিএনপির আরো কাছে যাওয়া। সে যদি বিএনপির খুব কাছে গিয়ে বিএনপির একটু ডানে থাকতে পারে, তাহলে তার ডানের সব ভোট তার পাওয়ার কথা। ৫ আগস্টের পরে জামায়াতের কিছু কার্যক্রমে তাদের সেই চেষ্টাও দেখা যায় বলে আমার মনে হয়।

এখন আসি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গে। নতুন রাজনৈতিক দল কোথায় যাবে? নতুন রাজনৈতিক দল যদি নিজেদেরকে জামায়াতের খুব কাছে গিয়ে জামায়াতের ডানে বসায়, তাহলে তারা জামায়াতের ডানদিকের ভোটগুলো পাবে। এই সংখ্যা খুব বেশি না। যদি তারা বিএনপি ও জামায়াতের মাঝে নিজেদেরকে বসায়, তাহলে বিএনপি ও জামায়াতের কিছু কিছু ভোট তারা পাবে। তবে এই দৃশ্যে তাদের জন্য সবচাইতে লাভজনক অবস্থান হচ্ছে – বিএনপির বামে। তারা যদি বিএনপির খুব কাছে গিয়ে তার বামে বসতে পারে, তাহলে তারা বিএনপির বাম পাশের ভোটগুলো পেতে পারে।

আমি স্প্যাশিয়াল থিওরি অব ভোটিং এর ধারণা ব্যবহার করে এখানে দেখাতে চেয়েছি – কেনো নতুন একটা রাজনৈতিক দলের জন্য ভোটের বাজারে সবচাইতে ভালো অবস্থান বিএনপির খুব কাছে গিয়ে বামে। এই বসানোর অর্থ এই না যে কেবল ঘোষণা দেয়া আমি বিএনপির বামে বা আমি মধ্যপন্থী। নিজেকে এই স্পেসে বসানোর মানে – ওই অবস্থানের কাছাকাছি ভোটারদের একটা বিশ্বাসযোগ্য সিগন্যাল দেয়া যে আমি তোমাদেরই লোক।

আমার অনুমানগুলো যদি না খাটে তাহলে কী হবে?

সবার আগে, প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটারের কাছের দল ২০০৮ এর আওয়ামী লীগ, ৪০ শতাংশ ভোটারের কাছের দল বিএনপি, ১০ শতাংশ ভোটারের কাছের দল জামায়াত – ডিস্ট্রিবিউশন এরকম নাও হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ার উপস্থিতি দেখে অনেকে মনে করতে পারেন, ভোটারের ট্রু ডিস্ট্রিবিউশনে জামায়াতের ডানে ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন নতুন প্রজন্মে কোনোভাবে ডিস্প্রোপোরশোনেটলি জামায়াতের ডানে ভোটার বেড়েছে। ভোটের আগে এই ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে কনক্লুশনে আসার সুযোগ নাই। কিন্তু ডান দিকে যদি ভোটারের সংখ্যা বাড়েও – আমার আগের কনক্লুশন খাটে।

ডানদিকে জামায়াত ছাড়াও আরো রাজনৈতিক দল আছে যারা দীর্ঘসময় ধরে তাদের বেজের সাথে কানেক্টেড। সেখানে নিজেদেরকে শক্তপোক্তভাবে বসায় জামাত এবং অন্যান্য ডানপন্থী দলগুলো থেকে ভোটারদের নিজেদের দিকে টেনে আনা কঠিন। জাতীয় নাগরিক পার্টি যদি তারপরও এখানেই অবস্থান নিতে চায়, এটা কাজ করতে পারে যদি তারা জামায়াত বা অন্যান্য ডানপন্থী দলগুলোর সাথে জোট বাঁধে এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রতি আসনে জোট থেকে একজন প্রার্থী দেয়।

আমার একটা অনুমান ছিলো – সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং কোনো ধরনের প্রভাব থাকবে না। সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে, জাতীয় নাগরিক পার্টি কোথায় অবস্থান নেয় সেটা অতো জরুরি না। নির্বাচনে টাকা, পেশিশক্তি এবং অন্যান্য প্রভাব খাটানোই এখানে জরুরি। তবে এখানেও নাগরিক পার্টি হয়তো ডানদিকে ঝুঁকতে চাইতে পারে কারণ ডানের অর্গানাইজড কর্মী অ্যাক্সেস করা সহজ হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডানের কর্মীদের অর্গানাইজ করার খরচ, বামে কর্মীদের অর্গানাইজ করার খরচের চাইতে কম হতে পারে।

আমার আরো অনুমান ছিলো – সবাই ভোট দিচ্ছেন। এটা সম্ভব যে, অনেক ভোটার তাদের পছন্দের দল বা প্রার্থী না পেয়ে ভোট দিবেন না। বা তারা যে দলকে পছন্দ করেন, তা যদি তাদের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে যায়, তাহলেও তারা নিরুৎসাহিত বোধ করতে পারেন। এর মানে এই ভোটাররা বিএনপি বা জামায়াতকে ভোট দেয়ার চাইতে ভোট না দিতে প্রেফার করেন। এই ক্ষেত্রেও বিএনপি থেকে জামায়াতের দিকের ক্রাউডেড স্পেসে থাকার চাইতে, মাঝখানে বিএনপির বামে থেকে এই ভোটারদের নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করতে পারে নাগরিক পার্টি।

সবশেষ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। আওয়ামী লীগ অংশ নিলেও ২০০৮ আওয়ামী লীগের অবস্থানের কাছাকাছি ভোটারদের একটা অংশ ২০১৩-২০২৪ এর আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এবং বিশেষ করে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে তাদের কার্যক্রমের জন্য তাদেরকে আর ভোট দিবে না। এদের একটা বিকল্প লাগবে। সেখানে ক্রেডিবল সিগন্যাল দেয়ার মাধ্যমে ভোটারদের একটা অংশ নিজের দিকে নিতে পারে নতুন দলটি।

ইয়াসিন শাফি পেনসিল্ভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী